山东网

日期:2024/10/26 16:42作者:闫循华人气:

今天,2024年10月25日,中国人民志愿军抗美援朝出国作战74周年纪念日。

致敬,当年雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江的志愿军将士和烈士们。黄继光、邱少云,“上甘岭”、“英雄儿女”、“奇袭白虎团”、、、、、、一个个英雄人物、一篇篇英雄壮歌,都一直感动着、激励着我。

特别是“奇袭白虎团”,我多次采访并接触故事原型、侦察英雄杨育才、京剧电影主演宋玉庆、第一个报道杨育才英雄事迹的战地记者王程远。

1989年的一天,我到住在济南一家干休所的大学校友张子宏家玩,子宏告诉我,他邻家住的就是“奇袭白虎团”的 侦察英雄杨育才,我早就通过京剧、电影知道杨育才的英雄故事,当即和子宏去隔壁拜访,杨育才非常热情接待了我们。跟我们回忆在朝鲜战场那些血与火的故事和激情燃烧的岁月,介绍他现在的日常工作和生活,并送给我一张发黄的战场上的照片,我在那天有了一个意外收获,做了一次很好很成功的人物专访。从此我们成了忘年交。我每次去张子宏家玩,都要到杨育才那里报个到。有一回山东省京剧院公演“奇袭白虎团”,我邀请杨育才一同观看。这部戏和电影我看过多次,但那次我印象最深,最受感动。

根据杨育才事迹改编的京剧电影《奇袭白虎团》,是由山东省京剧院著名文武老生演员宋玉庆主演的。我通过采访报道认识了宋玉庆。那时宋玉庆已时全国著名京剧表演艺术家,但他为人谦和,对我一见如故视作朋友。我当时经常组织各类公益演出,每次邀请他,都慨然允诺,记得他每场演出经常演唱《奇袭白虎团》唱段《打败美帝野心狼》。我在小学宣传队时学过这段唱,最后一句高音总唱不好,宋玉庆就教我怎么咬字怎么运气怎么用腔,练习多次果然好多了。

“奇袭白虎团”由杨育才和战友用鲜血和生命打造,由宋玉庆和山东省京剧院的同事们用心用情成功演绎,并成为全国闻名的经典战例和经典文艺作品,但不为人知的是,在那个战火纷飞、信息并不发达的年代,在这个战例发生之时、最先发现并进行报道的,是一位同样无所畏惧、浴火前行的战地记者王程远。“奇袭白虎团”是他冒着硝烟蘸着血火写成的。

而有缘分的是,我与王程远老人有亲戚关系。

去年,我侄子订婚,侄媳妇海外留学归来,老家牟平,爷爷就是王程远。订婚那天,我跟侄子专程去牟平拜访老人家。不仅为侄子订婚,更是因为对王程远老人的崇敬,一个和平年代记者对抗美援朝战地记者的崇敬。

(一个和平年代记者致敬采访一位抗美援朝战地记者)

在王程远老人家中,他回忆起朝鲜战场的日日夜夜,回忆起采访报道杨育才奇袭白虎团的难忘经历,仍然激情难抑。

(王程远的军功章)

95岁的王程远,曾是中国人民志愿军68军203师政治部“战地快报”的采编记者,1953年7月14日凌晨,他在老侦察员和师摄影记者的陪同下,到炮火硝烟的战场上采访,并记录了现场的真实情况。

1951年3月,王程远在北京华北军政大学入学仅一年半,就投笔从戎,加入中国人民志愿军,踏入朝鲜战场。当时,他是学校最优秀的学生之一,成绩优异,写得一手好字。在战争前线,王程远常常席地而坐,把炮弹箱放在膝盖上,就开始奋笔疾书。据他回忆,从1951年到1953年,除了每两周一期的战地小报之外,他至少还写了四、五十篇通讯稿,分别登于《人民日报》《解放军报》等媒体上,其中多篇报道出现在头版。

王程远说:“当时,有多少英雄为了保家卫国还来不及留下姓名,就牺牲了。作为记者,我必须把他们的事迹报道出来,让祖国人民知道。”

1953年7月,金城战役打响,和王程远同属203师的607团侦察排副排长杨育才奉命率小分队执行“虎口拔牙”——突袭南朝鲜军精锐部队首都师第1团“白虎团”团部任务。

7月13日晚,杨育才乔装成“美国顾问”,12名侦察员化装成护送“顾问”的敌军,直插敌纵深。他们冒着敌军密集的炮火,沿着侦察路线插入敌军高地。在行军途中,杨育才抓住一个落单的敌军士兵,巧妙获知了敌军的联络口令,并顺利通过敌人几道岗哨盘查。

进入“白虎团”团部驻地时,小分队被停在公路上的敌军首都师机甲团第2营车队阻隔。杨育才果断指挥袭击,趁敌人慌乱之机,冲过公路,直扑“白虎团”团部二青洞。

杨育才指挥小分队三个组分头作战,冲进敌警卫室、会议室,打得敌人措手不及,仅用十几分钟就结束了战斗,毙伤敌机甲团团长以下97人,俘敌军事科长、榴炮营副营长等19人,缴获李承晚亲自授予“白虎团”的“优胜”虎头旗,圆满完成突袭任务,为金城反击战取得最后胜利做出了突出贡献。

此次胜利的第二天,1953年7月14日凌晨,捷报传来。焦急等待一宿的王程远迅速起身,将这个喜讯编成号外、快报,火速上报下发。在当时的环境,他的报道之快、之准,堪称“业内楷模”。

与此同时,王程远决定,立刻动身前往敌军沦陷营地,追踪采访侦察英雄的光荣事迹。不过,作为前线为数不多的大学生之一,上级担心其安危,不愿放人。软磨硬泡后,他才在老侦察员和师摄影记者的陪同下,重走奇袭小分队之路。

这趟采访,危险四伏——按照以往经历,敌军会在战后不久,增派飞机至团部,轮番轰炸,避免物资外流。

不出所料,当王程远一行,翻过金城、烽火山,越过勇进桥、二青洞后,就在敌营外的草地上,遭遇到了此行的最大危险——5架敌机多次折返,9次俯射轰炸。所幸,现场的老侦察员身经百战,最终化险为夷。

此后,王程远根据实地经历和采访内容,写下万字纪实小说《奇袭》,刊登于各大战报刊,并于1956年5月12日,再度整版刊登于《解放军报》。

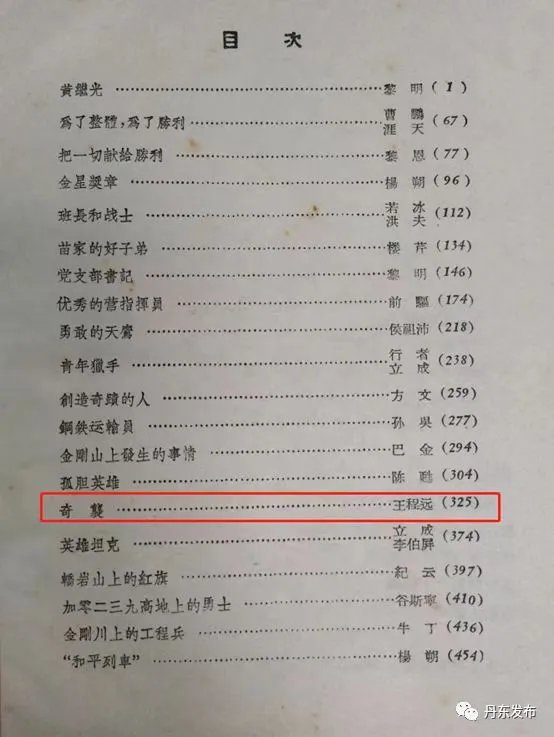

1954年1月,王程远加入中国人民解放军总政治部编辑队伍,连续数月夜班挑灯疾书,将此前刊登在《解放军报》上的《奇袭》一文,从两万多字扩充到6万余字,进一步刻画英雄杨育才,并改名为《奇袭白虎团》,受到读者热捧。这部作品,后来也被山东省京剧团改编成京剧,并成功搬上银幕,在中国家喻户晓。

74周年后的今天,硝烟早已散去,祖国日益强盛,让我们永远记住用鲜血和生命换来今天幸福生活的英烈和先辈们。

(后记:杨育才1999年5月26日病逝于北京解放军总医院。宋玉庆现已退休,随女儿旅居美国。王程远现居牟平。)

Copyright © 2002-2023 山东网 版权所有 | 备案号:鲁ICP备623153号